Por mais que eu tenha demorado para admitir, confesso-vos que esse blog transformou-se em um fardo. Não que eu tenha cansado de assistir filmes ou esgotado a minha necessidade de falar sobre eles. O problema, que, aliás, já data de um bom tempo, reside no momento de transformar minha opinião em texto. O que começou despretensiosamente, com comentários rápidos, simples e diretos, evoluiu para resenhas longas e pessoais onde, cada vez mais, o filme foi ficando em segundo plano, transformando-se muitas vezes em mero coadjuvante para minhas experiências pessoais.

Por mais que eu tenha demorado para admitir, confesso-vos que esse blog transformou-se em um fardo. Não que eu tenha cansado de assistir filmes ou esgotado a minha necessidade de falar sobre eles. O problema, que, aliás, já data de um bom tempo, reside no momento de transformar minha opinião em texto. O que começou despretensiosamente, com comentários rápidos, simples e diretos, evoluiu para resenhas longas e pessoais onde, cada vez mais, o filme foi ficando em segundo plano, transformando-se muitas vezes em mero coadjuvante para minhas experiências pessoais.

Sinceramente? Por mais repetitivos, chatos ou “viajados” que os meus textos sejam atualmente, prefiro-os àqueles trabalhos rápidos e acessíveis que podem ser encontrados no início desse projeto. O amadurecimento e as várias leituras realizadas nesse período, direcionadas ou não para a área cinematográfica, me ajudaram a escrever melhor (acredito) e me trouxeram uma preocupação com a forma de que eu me orgulho. O fato é que essa preocupação, excelente por um lado, converteu-se em em um processo desgastante de composição, no qual anteriormente eu gastava cerca de 30-40 minutos e que hoje dificilmente consigo investir menos de 3-4 horas.

O último texto postado, por exemplo, foi parido após longos cinco dias durante os quais, em mais de uma oportunidade, eu sentei para escrever e abandonei a tarefa simplesmente por não conseguir pensar em NADA para digitar. Adorei O Grande Lebowski, mas detestei escrever sobre ele, o que, aliás, pode ser facilmente percebido na maneira ríspida que o texto termina. Algo precisava ser feito, afinal de contas o que nasceu com o propósito de ser uma forma de lazer não poderia transformar-se em uma obrigação. Após pensar bastante, reler textos antigos e conversar a respeito com pessoas próximas, concluí que o principal problema é a falta de foco e de preparo. Na maioria das vezes, eu assistia o filme, lia sobre ele, sentava na frente do notebook e, enquanto ouvia música e conversava com amigos na internet, começava a escrever agarrando-me na primeira idéia que aparecesse e ia desenvolvendo o texto até chegar o fim mas sem saber onde seria esse fim. Essa espécie de fluxo de consciência de araque funcionou muitíssimo bem algumas vezes e até conferiu um certo despojamento interessante para vários textos, mas não há dúvidas de que esse processo também contribuiu para o aumento da dor do parto. Não é todo o dia que a gente sente-se bem para simplesmente sentar e escrever sobre qualquer coisa e as várias vezes que tentei e não consegui me chatearam bastante. Resultado dessa autocrítica, organizei em tópicos os pontos que eu desejava abordar nesse texto e apresento-lhes a resenha do clássico Crepúsculo dos Deuses como o primeiro passo para retomar o prazer da escrita que me incentivou a criar esse blog.

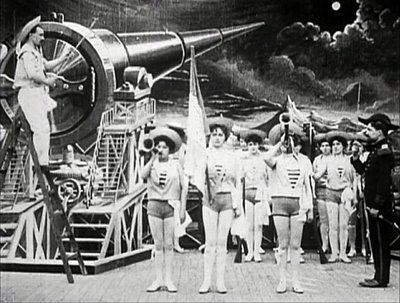

Dirigido e escrito pelo vencedor do Oscar Billy Wilder (A Montanha dos Sete Abutres, O Pecado Mora ao Lado), o longa conta a história de um jovem escritor que tenta a sorte como roteirista em Hollywood. Sem conseguir vender nenhum de seus roteiros e cheio de dívidas, Joe Gillis (William Holden) é perseguido pela polícia e foge para salvar da apreensão seu único bem, um carro conversível. Durante a fuga, o escritor esconde-se em uma velha mansão e descobre que a mesma, ao contrário do que ele imaginava, não estava abandonada: naquele decrépito e assustador casarão vivia Norma Desmond (Gloria Swanson), estrela cinematográfica cultuada durante a era dos filmes mudos. Norma, que deseja mais do que tudo voltar ao estrelato, contrata Gillis para dar forma a um roteiro que ela mesma havia escrito visando o tão esperando retorno. Pouco a pouco, a necessidade de dinheiro de um e o desejo de reconhecimento e veneração do outro transforma-se em um romance de final anunciado: Gillis, logo na primeira cena, é visto boiando, alvejado por três tiros, na piscina da mansão. Crepúsculo dos Deuses, todo ele, é o flashback que nos mostra como isso aconteceu.

Assim como fiz nos três primeiros parágrafos, Billy Wilder construiu o argumento desse filme utilizando majoritariamente a metalinguagem, o discurso que fala sobre si mesmo, no caso, o cinematográfico. Crepúsculo dos Deuses é um desses filmes sobre filmes, um longa que tem na encenação dos bastidores de Hollywood um de seus principais atrativos. Tal qual o Robert Altman faria anos mais tarde no ótimo O Jogador, Wilder mostra uma autocrítica destruidora ao construir um cenário cínico e decadente onde produtores, chefes de estúdio, roteiristas e até mesmo diretores parecem preocupar-se mais com o retorno de seus investimentos financeiros do que com a qualidade de seus trabalhos. Ao usar o cinema para discutir o cinema, tal qual procurei fazer usando esse texto para discutir minhas próprias resenhas, o diretor contribuiu para as discussões e críticas que na década seguinte transformariam profundamente a forma de se fazer cinema nos Estados Unidos.

Norma Desmond e Joe Gillis representam duas idéias ultrapassadas. Ela, a nostalgia, o apego ao passado de glórias e de glamour e, de certa forma, a prepotência dos atores do cinema mudo frente a geração que os sucedeu. Em uma dos melhores diálogos do filme, Norma diz: “Eu sou grande, os filmes é que ficaram menores”. Ele, a superficialidade consciente, a arte que submete-se ao mercado, o talento que é domado pela força do capital. Não é a toa que, durante a trama, Gillis converta-se em um típico gigolô, vendendo seu corpo e seu talento para Norma, transformando-se, no entanto, em uma pessoa cínica e triste devido a consciência de sua situação medíocre. Gillis e Norma, a superficialidade e a nostalgia, segundo Wilder, não são a resposta para o futuro do cinema. Eles destroem-se mutuamente.

Começar o filme pelo final (ou pelo menos por uma cena próxima a ele), recurso que ainda hoje é bastante utilizado (sem pensar muito, Missão Impossível III e Beleza Americana), é uma ótima ferramenta narrativa, pois instiga o espectador a querer saber o que levou os personagens até aquele ponto. Crepúsculo dos Deuses faz uso exemplar de tal técnica e ainda traz vários atrativos, como a atuação excelente e assustadoramente triste, autopiedosa e, por isso mesmo, deplorável da Gloria Swanson, a trilha sonora acidental que lembra trabalhos de filmes de terror (venceu o Oscar) e, principalmente, a narrativa em off, feita pelo próprio Gillis, que leva o espectador até o momento de sua morte inevitável. O final, é claro, uma quebra da regra de que a ilusão ficcional não pode ser desfeita, aquela fala ensandecida de Norma feita para a câmera de Wilder, não pode ser esquecido.

Comecei a escrever esse texto as 20hrs58min. Agora, são exatamente 23hrs16min. Continha básica, gastei até aqui 2hrs18min para fazer uma resenha que, até o momento, possui 1100 palavras. Considerando que a reflexão dos três primeiros parágrafos não existiria em uma situação corriqueira, acredito que eu teria levado, no máximo, 1hr30min – 2hrs para concluir o trabalho, corte significativo de 50% do tempo que vinha sendo gasto. Tudo isso graças a essa organização aqui:

- Falar dos problemas do blog e da necessidade de estruturar a construção das idéias

- Apresentar o filme

- Comentar a metalinguagem e associá-la com o assunto tratado no primeiro parágrafo

- Falar sobre o que Desmond/Gillis representam dentro da trama (nostalgia, superficialidade)

- Elogiar pontos positivos (trilha sonora, atuação Gloria Swanson, narrativa em off)

- Apresentar os resultados do processo de auto crítica

Adorei escrever o texto e estou satisfeito com o resultado. Ao contrário do que anteriormente eu pensava, organizar o que eu desejo falar sobre o filme não matou a naturalidade do processo, muito pelo contrário. Feliz, encerro esta resenha e inicio uma nova fase do Já viu Esse?. 🙂